发布时间:2025-04-01

2025年3月13日上午,山西大学哲学学院“睿翼讲堂”邀请郑州大学哲学学院特聘首席教授、清华大学人文学院哲学系教授王路做题为“弗雷格关于‘普遍性’的论述”的学术讲座,讲座由我院郭建萍教授主持。

本次讲座,王路教授围绕现代逻辑创始人、德国逻辑学家戈特洛布·弗雷格(Gottlob Frege)关于普遍性概念的阐释展开,对弗雷格的逻辑理论进行了深入探讨,并指出弗雷格的逻辑是具有普遍性的逻辑,也就是说,一阶逻辑具有普遍性。

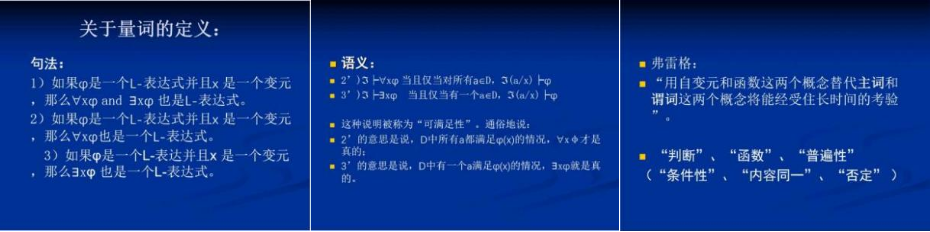

讲座伊始,王路教授以一阶逻辑语言(L)的符号系统为引,分别从句法和语义两个层面对现代逻辑体系中的“量词”符号加以解释和分析,强调了量词概念在一阶逻辑中的重要性地位。但是,作为现代逻辑创始人,弗雷格对“量词”概念的表达方式有所不同,关于这点可以追溯到其1879年出版的《概念文字》一书当中:书中没有如今所讲的“全称量词”“存在量词”等概念,但与此相关的是弗雷格所引入的“判断”“函数”“普遍性”等概念,量词可以理解为“普遍性”。可以说,现代逻辑的术语讲法与弗雷格时代相比发生了许多变化,但仍是从弗雷格的讲法中发展出来的,它们与弗雷格的思想是相一致的。

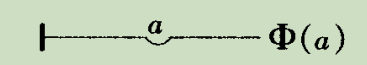

“普遍性”是弗雷格在《概念文字》中引入的初始符号(此外还有“判断”“函数”“条件性”“内容同一”和“否定”)。弗雷格关于普遍性的说法是这样的:“在一个判断的表达中,可以将位于┣右边的符号组合始终看作其中出现的一个符号的函数。如果在这个自变元的位置上代入一个德文字母,并且在内容线画出一个凹处,使这个相同的字母处于这个凹处,譬如:

它就意谓下面这样一个判断:无论将什么看做其自变元,那个函数都是一个事实。”王路教授认为,根据弗雷格对这些符号的设定和解释,一方面,从句法上可以非常直观地看出,一个函数是关于一个对象的表达,而普遍性是关于所有对象的表达;另一方面,“无论将什么看做其自变元,那个函数都是一个事实”这一表述相当于对普遍性符号作出语义上的解释,弗雷格虽然没有直接用“真”来表述,而“是一个事实”包含了关于真假的断定,这意味着“普遍性”从开始就包含着关于真假的说明。

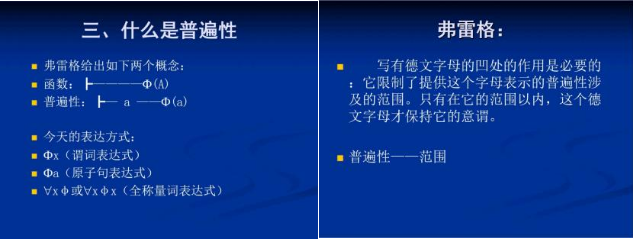

初步介绍相关符号之后,王路教授对弗雷格的“普遍性”符号和现代逻辑的量词符号进行了比较分析。其一,在现代逻辑中,量词符号与函数符号结合构成命题表达式。而弗雷格将量词视为通过自变元符号的变化而与函数符号相关联。其二,现代逻辑中全称与存在量词可相互定义,地位对等;而弗雷格仅明确给出全称量词,并通过否定符号间接表达存在量词,其解释仅适用于“普遍性”。正因为如此,弗雷格将自己所说明的东西称之为“普遍性”。由此可以得出这样的认识:弗雷格不仅提供了关于量词的认识,而且非常明确地将相关认识直接与普遍性联系起来;弗雷格的逻辑是一种关于普遍性的理论。

随后,王路教授进一步展开对弗雷格关于“普遍性”思想论述的分析。

首先,从表达方式来看,普遍性限定了个体事物的范围。弗雷格在《概念文字》中写到:“写有德文字母的凹处是必要的:它限制了通过这个字母表示的普遍性涉及的范围。只有在它的范围以内,这个德文字母才保持它的意谓。”这即是说,小写的德文字母表达任意个体,凹处用来限制其范围,换用现代逻辑话语来说,德文字母写在凹处限制了通过这个字母表示的量词的辖域。说明“普遍性”相当于“范围”。

其次,从逻辑关系来看,普遍性体现出概念与概念之间的逻辑关系。弗雷格用自变元和函数来取代了传统逻辑中的主词和谓词概念。在意谓层面,概念相应于函数,对象相应于自变元。如果在语言的意义上理解“谓词”和“主词”,可以看到概念是谓词的意谓,对象不能是谓词的全部意谓,却可能是主词的意谓。需注意的是,“所有”“每个”“没有”“有些”这些词位于概念词之间,是以全称和特称的肯定和否定的句子表达概念之间的关系,并且通过这些词来指示这种关系的特殊的种类。因此,量词在逻辑上不应该与其后连接的概念词紧密结合,而应该与整个句子联系在一起。

王路教授谈到,认识到量词是对整个句子作出范围的限定这一点,对理解弗雷格关于普遍性的说明非常重要,因为这里有两个层次,一个层次是函数和自变元表达的东西,另一个层次是量词和后面函数结构表达的东西。相应区别出第一层函数和第二层函数。第一层函数是以对象为自变元,第二层函数是以以对象为自变元的函数作自变元。王路教授指出,量词是第二层次的概念,这一点十分关键,正是在此处弗雷格实现了对传统逻辑的颠覆,现代逻辑观念由此生长出来。

再次,普遍性与表达规律的方式相关。在《论逻辑的普遍性》一文中,弗雷格考察了三种语言形式,对于同一个普遍的思想,可以分别表达为“所有人都是要死的”“每个人都是要死的”“如果某物是一个人,那么它是要死的。”其中第三种是假言结构句子,具有“如果,那么”的形式,含有“某物”和“它”这样不定指示的部分。弗雷格认为“正是在这种结构和部分中隐藏着普遍性的表达”。假言句子结构结合句子中前后联系的不定指成分一起构成了因果联系的表达,也达到了对普遍性思想的表达。

最后,王路教授简要讨论了真与普遍性的问题。结合弗雷格对思想结构的六种形式分析来看,第六种思想结构“并非(并非A且B)”相当于:如果B,那么A。这是现代逻辑中的实质蕴涵,它要求不能前件真而后件假。如前所述,实质蕴涵参与了普遍性思想的表达。然而,若前件为假,无论后件真假整个表达式都为真,这反向说明达到普遍性是十分困难的。事实上,对普遍性的表达在某种意义上超出了我们的认知范围。如果说存在量词可以断定我们经验范围以内的东西,那么全称量词表达的是超越我们经验范围的东西,所以是普遍性的。

讲座主要部分结束之后,王路教授在如何阅读哲学经典这个问题上给同学们提供了两点宝贵建议。第一,要仔细研读文本,开始阶段切忌盲目套用自己的经验解释文本,应努力做到读懂文本、准确领会作者思想,首先理解作者所说“是什么”,随后研究“为什么”这样说。第二,不断完善并丰富自身的知识结构,打好逻辑基础,耐心钻研,切忌急功近利。

郭建萍教授主持了问答环节,与会师生围绕“必然性与普遍性表达的关系”“如何理解模态与条件句逻辑”等问题展开讨论,王路教授对大家富有活力的思考表示肯定并做了详细解答。

本场讲座持续近两个小时,吸引了哲学学院本、硕、博各个年级的同学参加,听众反响热烈,纷纷表示受益匪浅。最后,讲座在与会师生的热烈掌声中圆满结束!

供稿人:山西大学哲学学院 张晓彤

学院订阅号

学院服务号

睿翼传媒