发布时间:2025-05-12

2025年5月9日下午,北京大学外国哲学研究所所长韩水法教授在山西大学会议中心第三会议室作了题为“政治哲学的挑战与政治认识论的兴起”的学术讲座。本次讲座由尤洋院长主持,哲学学院部分师生与会旁听。

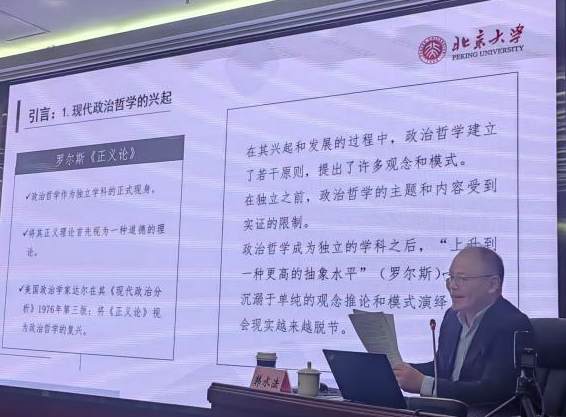

讲座伊始,韩教授以政治哲学的历史演进为切入点,指出政治哲学的根本理论植根于西方自由民主体制的实践传统。自启蒙运动以来,自由、民主等核心概念逐步被建构为西方社会的基本观念,并通过罗尔斯的《正义论》、达尔的《现代政治分析》等经典著作,确立起现代政治哲学的理论范式。然而,进入21世纪,西方社会内部的政治极化、族群冲突与国际秩序的失范,暴露出现代政治哲学的理论预设与现实逻辑之间的深刻裂隙。这一断裂不仅动摇了自由民主制度的合法性根基,更对其理论预设提出了根本性挑战。在这一背景下,政治认识论作为一门新兴的交叉领域应运而生,其研究旨在考察政治哲学中的规范观念与社会现实之间的张力与互动,力图重建坚实的正义原则。

接下来,韩教授举例剖析了“后罗尔斯时代”政治哲学的“观念空转”现象。他指出,随着政治哲学的学科建制化,其日益脱离现实,沦为概念与概念之间互相推演的封闭体系。以罗尔斯的“公共理性”理论为例,罗尔斯曾将美国最高法院视为“公共理性”的制度典范,但2022年“罗伊诉韦德案”被最高法院推翻,充分揭示出美国最高法院的党派化倾向,即不再代表全体美国人民的“公共理性”,而是代表美国党派的“党派理性”。类似的悖论也体现在经济领域:西方所倡导的经济自由主义,正在被自身设置的贸易壁垒所侵蚀。韩教授以中美贸易争端为例,指出美国对华加征关税的行为,与其标榜的自由市场原则形成鲜明对照。与之形成对照的是,中国通过持续参与全球贸易,正以制度性的开放推动多边主义的实践,为全球化进程提供了更具包容性的制度路径。

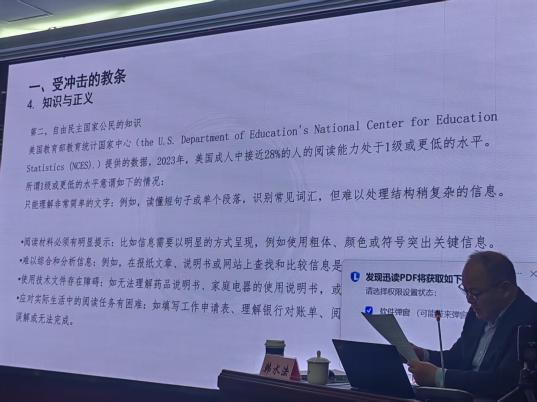

韩教授进一步指出,当代西方政治实践正深刻动摇着自启蒙运动以来确立起的西方语境下的人性论。从德国2024年生效的《性别自觉法》确立的年度性别变更权,到美国“政治正确”语境下形式主义的言论自由实践,这些都反映了基于理性主体预设的传统人性论根基正在消解。韩教授援引美国教育部国家教育统计中心2023年发布的权威数据指出:当美国成人中接近28%的人的阅读能力处于1级或更低的水平时,罗尔斯所谓的“理性且合理的公民”设定是否仍具现实意义?民主制度是否已异化为群体非理性的多数人的暴政?这一追问不仅揭示了自由民主制度合法性危机的认识论根源,更暴露出启蒙现代性在政治哲学层面的困境。

针对上述挑战,韩教授重新回到政治认识论,并深入阐述了政治认识论的研究价值。他指出,政治认识论突破了传统政治哲学规范性话语的封闭性,着重探讨的是政治哲学的理想规范和基本观念与社会实在之间的关系和相互作用。韩教授通过政治认识论的研究视角,认为“公共理性”并非如罗尔斯所设想的是一种“普遍共识”,而往往只是特定历史条件下群体内部的“最低共识”。从古希腊城邦民主的排他性,到美国建国初期的白人中心主义,历史一次又一次表明,“公共理性”从未超脱权力结构的操控,而始终与特定群体利益交织。在全球化与多元文明并存的现实语境中,如何协调民族国家的特殊诉求与人类命运共同体理念,正成为政治认识论的核心议题。

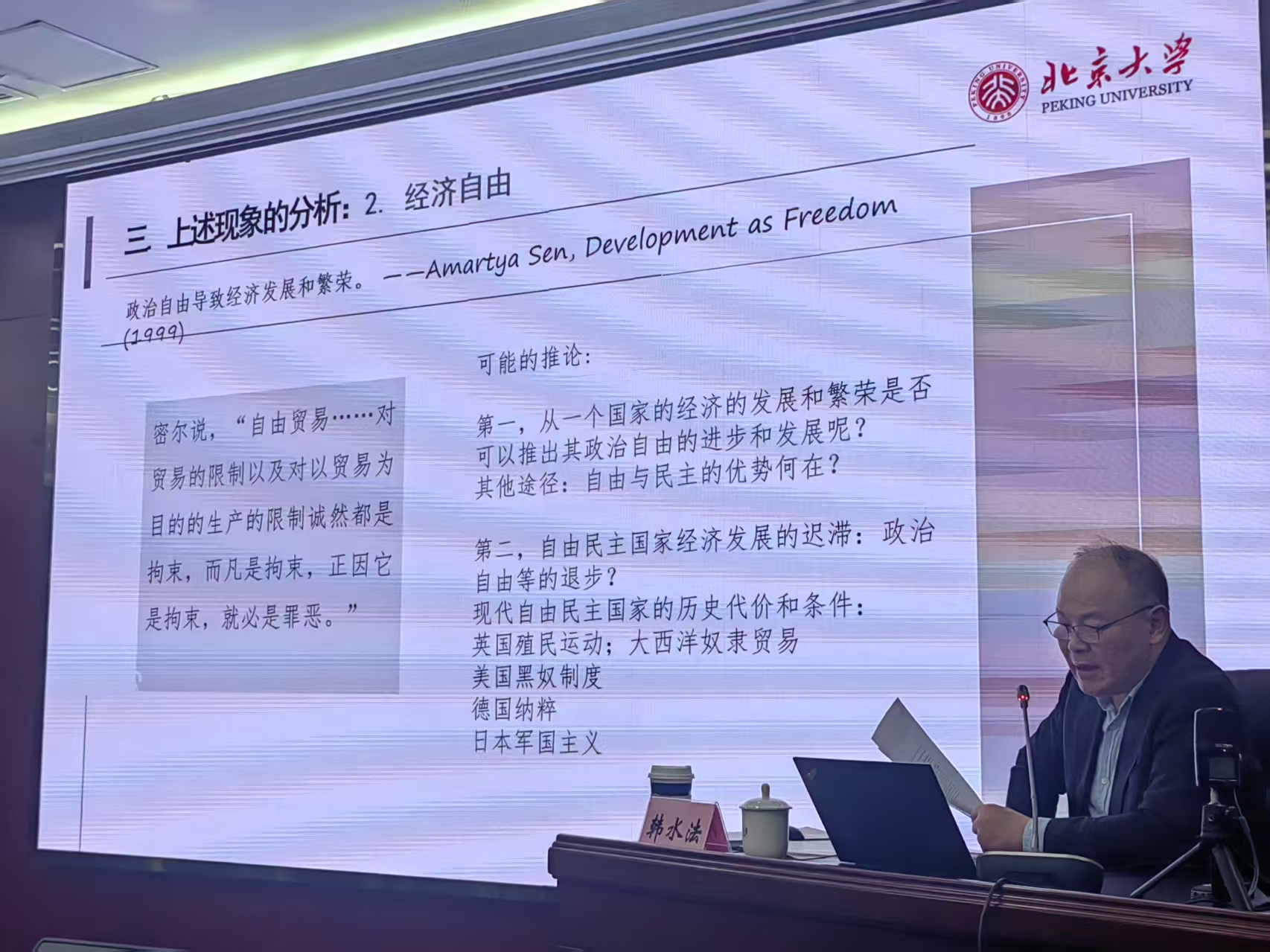

此外,韩教授表示,政治认识论需重新审视经济自由与政治自由之间的关系。历史经验显示,西方自由民主制度的形成往往伴随着对他国主权的压制。韩教授发问:当前西方经济增长趋缓是否意味着政治自由的历史退潮?一个国家的经济发展和繁荣是否可以推导出其政治自由的进步和发展?最后,韩教授强调,政治认识论的研究必须充分考虑人工智能带来的深刻影响。因为随着人工智能的迅猛发展,公民的生物特征、社会权利与政治身份正在经历前所未有的重构,这不仅对传统政治哲学中的人性预设构成了根本性冲击,更使人之为人的本质属性亟待重新审视。

在讲座结束后的互动环节,围绕政治认识论的相关问题,与会师生展开了热烈讨论。针对刘勰娇老师提出的“如何概括政治认识论的基本理念”问题,韩教授强调政治认识论兼具实证性与规范性,拒绝对先验理念不加反思地接受,主张通过实证研究揭示观念与现实之间的复杂关系。对于学生提出的多元社会中如何建构共识的难题,韩教授指出,处理多元社会矛盾时,“公共理性”意味着既不能放任自流,也不能强行统一。这需要制定规则保护每个人的自由,同时通过讨论沟通,在多元价值观中确立起公众都能接受的基本原则。

最后,尤洋院长在总结中指出,韩水法教授通过严谨的理论推演与丰富的现实分析,展现出政治哲学研究的新路径,为回应时代之问提供了方法论范式。

本次讲座通过批判性解构西方政治哲学的理论预设,系统论证了政治认识论兴起的必要性与正当性。在自由民主体制面临全球性危机、非西方现代化路径日益显现的时代背景下,建构兼具理论包容性与现实解释力的理论框架,已成迫切课题。如何在借鉴西方理论资源的同时,立足中华文明传统与当代治理实践,建构具有自主性的政治认识论体系,是亟须研究的重要课题。讲座在浓厚的学术氛围中圆满落幕,现场反响热烈,师生纷纷表示受益匪浅。

供稿:杨江诚

学院订阅号

学院服务号

睿翼传媒